Dans le cadre des 20 ans de Fedora-fr (et du Projet Fedora en lui-même), Charles-Antoine Couret (Renault) et Nicolas Berrehouc (Nicosss) avons souhaité poser des questions à des contributeurs francophones du projet Fedora et de Fedora-fr.

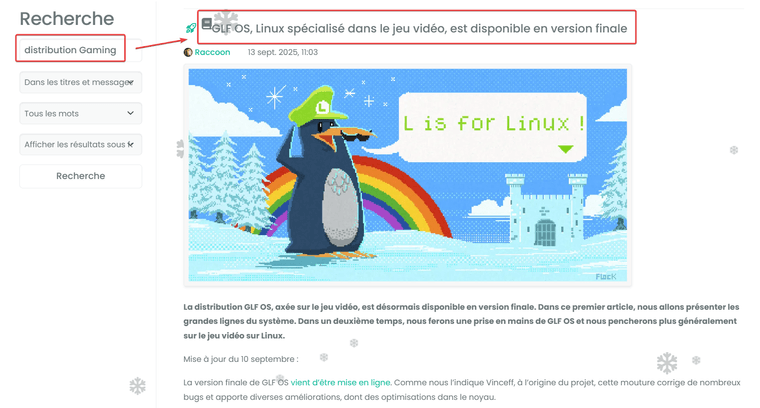

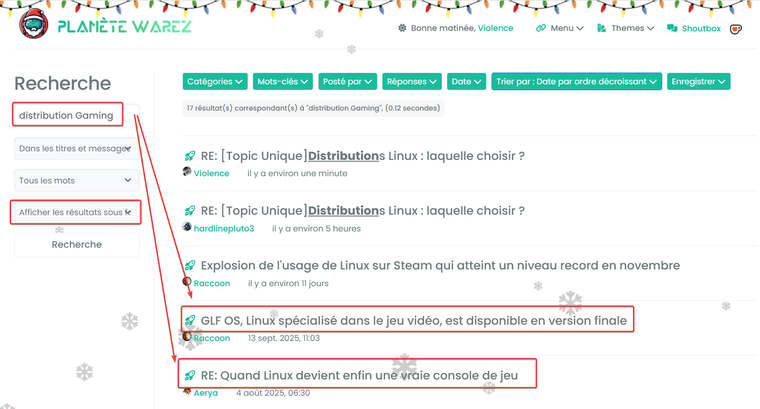

Grâce à la diversité des profils, cela permet de voir le fonctionnement du Projet Fedora sous différents angles pour voir le projet au-delà de la distribution mais aussi comment il est organisé et conçu. Notons que sur certains points, certaines remarques restent d’application pour d’autres distributions.

N’oublions pas que le Projet Fedora reste un projet mondial et un travail d’équipe ce que ces entretiens ne permettent pas forcément de refléter. Mais la communauté francophone a de la chance d’avoir suffisamment de contributeurs et des contributrices de qualité pour permettre d’avoir un aperçu de beaucoup de sous projets de la distribution.

Chaque semaine un nouvel entretien sera publié sur le forum Fedora-fr.org, LinuxFr.org et le blog de Renault.

L’entretien du jour concerne Robert-André Mauchin (pseudo eclipseo), empaqueteur du Projet Fedora en particulier concernant l’écosystème Go et Rust.

Entretien

- Bonjour Robert-André, peux-tu présenter brièvement ton parcours ?

Hello,

Je suis Robert-André, aka eclipseo ou zebob sur Internet, né en janvier 1984, un millenial donc.

Mon parcours en informatique commence dans les années 90 avec le PC professionnel de mon père, un Amstrad PC 1512 avec 20 MB de RAM, 2 lecteurs de disquette 5 1/4 et une variante de CP/M de Gary Kidall appelée DOS Plus. Il avait aussi une interface graphique appelée GEM Desktop. On avait aussi une console appelée Alice fabriquée par Matra Hachette où je m’amusais à faire des scripts Batch.

Ensuite on a eu un 386 avec MS-DOS, puis un Cyrix 6x86 avec Windows 95. Je cherchais à bidouiller dessus, voir ce qu’on pouvait faire avec Windows, etc. Mais le Cyrix 6x86, c’est lent par rapport à un Intel ou futur AMD K6 de l’époque, j’avais envie de tester d’autres trucs pour voir si on pouvait avoir de meilleures performances autrement. Bref, j’étais dans la campagne, sans Internet ou sans boutique informatique proche (pour les particuliers tout du moins). Mais on avait un tabac qui vendait des magazines informatiques.

Mon magazine favori de l’époque était PC Team, édité par Posse Presse. En parallèle, j’écoute une émission quotidienne à la radio avec Francis Zegut (d’où le zebob sur IRC à l’époque) et Arnaud Chaudron appelée //Plug-In, dédiée aux « nouvelles technologies ».

Principalement dédié aux jeux vidéo, mais avec un Cyrix 6x86 on ne va pas loin. Par contre il y avait de la bidouille, plein de shareware de logiciels et parfois on y mentionnait un truc appelé Linux. Ensuite j’ai acheté de temps à autre des magazines spécialisés Linux (je ne saurais dire spécifiquement lesquels à l’époque) qui contenaient des CD avec des distributions.

J’ai testé les trucs de l’époque, Debian, Redhat, Mandrake, Corel Linux, Suse. Jamais Slackware néanmoins. Je ne suis jamais resté dessus longtemps, juste pour tester, voir comment ça se configure, le système de fichiers, etc. La grosse galère c’était pour configurer X, je crois que j’avais une S3 Trio 64V à l’époque. Ensuite pour configurer le modem 56K.

Je reviens ensuite à Linux dans les années 2000. J’ai déménagé dans une vraie ville, dans un appartement qui n’a pas de prise téléphonique, mais le câble. N**s, puis Numéricable à l’époque, avec des plafonds de données. Mais du coup on peut télécharger des distributions (et la presse informatique s’est un peu écroulée).

Je reviens donc sous Linux avec Ubuntu Linux Warty Warthog (4.10). On a GNOME 2, c’est super plus simple qu’avant, beaucoup plus accessible, je m’investis un peu dans la communauté, je fais de la traduction de GNOME 2 en français.

J’utilise Ubuntu jusqu’à 8.04 LTS (Hardy Heron), soit 4 ans. Je commence à ne pas trop apprécier la politique de Canonical vis-à-vis de l’upstream, le fait de vouloir faire les trucs dans leur coin à leur sauce. J’ai échappé à Unity du coup, que je n’ai jamais utilisé. Je passe donc vers l’upstream Debian. Je ne saurais dire combien de temps j’y reste, mais en 2011, il se passe un truc, GNOME 3. Et j’ai beau essayer pendant plusieurs mois, ça ne colle pas pour moi.

Je dois être trop traditionnel dans mon approche des environnements de bureau. J’avais déjà testé KDE avant en version 3 et c’était pas mon truc non plus, trop playskool. En parallèle, Debian commence à me courir sur le haricot aussi à cause de son inertie, c’est stable mais c’est vieux et j’ai envie de tester les nouveautés le plus tôt possible. Et faire mes propres packages Deb pour tester des trucs était super complexe pour pas grand-chose à mon avis.

Donc je cherche des alternatives. Il me faut quelque chose de simple, car je ne veux pas perdre mon temps à configurer mon OS, je veux que l’installation soit simple et que le système soit utilisable juste après. Et il me faut une distribution populaire avec une communauté derrière qui soit bienveillante.

Si je me rappelle bien à l’époque, j’avais donc Fedora et OpenSUSE dans le viseur. Je ne souhaitais pas une dérivée d’Ubuntu pour les raisons sus-cités. Gentoo non, j’ai un ordinateur portable pourri, et Arch Linux il parait que c’était compliqué à l’époque.

Donc je me retrouve sur Fedora-fr, inscrit en octobre 2011 avec pour premier message si j’en crois mon profil :

Petit retour sur l’Alpha : J’ai eu quelques soucis avec l’installation. Outre qu’Anaconda ne me demandait pas ma source d’installation comme d’habitude (cf. Installation sans media), il se bloquait à la copie des paquets ; apparemment il n’aime les partitions root en btrfs. Il me semblait qu’elles étaient prises en charge depuis quelque temps pourtant. Sur l’installation de GRUB les choses ont aussi changé : j’ai plusieurs disques dur, et j’installe GRUB sur le MBR du second disque sdb. Par défaut, Anaconda me propose de l’installer sur sda. Auparavant je changeais « l’ordre des disques » dans les options pour qu’il me propose de l’installer sur sdb, mais maintenant même si je modifie l’ordre, l’option d’installation reste bloquée sur sda. J’ai dû rebooter en mode « rescue » pour corriger tout ça.

C’était l’alpha de Fedora 16.

Apparemment j’étais passé sous KDE à cette époque avec Fedora 15 :

Je suis « nouveau » sous KDE, donc je ne peux pas vraiment t’aider, mais j’avais un problème similaire sous F15 avec une carte similaire (Geforce 6150 intégrée). Plasma-desktop s’affolait à partir de quelques heures d’utilisation, je devais le tuer, et le relancer. Je ne sais pas exactement d’où ça vient mais peut-être qu’une extension est responsable.

À cette époque, suite à des soucis personnels je ne contribue plus à GNOME non plus, plus la motivation.

Je repasse sous Windows vers 2012, je me dis à l’époque, je reviendrais plus tard quand Wayland sera plus mature… Bon on est en 2024, c’est pas encore au point, mais c’est mieux.

Je reviens en 2016 sous Fedora, on peut voir dans le forum (je retrace avec vous, car c’est un peu vague les dates).

Après 4 ans de Windows, de retour sous Linux avec un nouveau laptop.

Méthode d’installation : Live du spin KDE Live Workstation

Problèmes majeurs : Le spin KDE boot mais n’arrive pas à l’interface graphique. Le live Workstation démarre mais kernel panic aléatoirement dans les cinq minutes d’utilisation, ce qui rend l’installation compliquée… après un google du problème, je teste plusieurs options pour désactiver acpi, sans succès. Finalement tout fonctionne avec « nouveau.modeset=0 » comme option du noyau.

Soucis mineurs : Installer KDE est simple, mais désinstaller tous les programmes GNOME par défaut est toujours compliqué.

Points positifs : C’est rapide et peu de chose ont changé en 4 ans.

Points négatifs : Wayland n’est toujours pas prêt pour la production sous KDE.

À partir de ce moment, je ne quitte plus Fedora Linux. Il y a toujours un dual boot sur ma machine. J’ai dû supprimer Windows définitivement quand Steam Proton est devenu plus que viable. Je n’ai pas le temps de jouer de toute façon et je n’utilise pas de logiciels métiers spécifiques.

- Peux-tu présenter brièvement tes contributions au projet Fedora ?

Alors, dans un premier temps j’ai envisagé de revenir à la traduction pour Fedora.

Ensuite, le packaging RPM Spec, avec un seul fichier à remplir, c’est quand même beaucoup plus simple qu’un Deb.

J’ai commencé par faire des paquets pour moi, le premier : https://forums.fedora-fr.org/d/66715-intel-hybrid-driver-décodage-vp9-matériel-sous-skylakekabylake

Je suis tombé par hasard sur un post très intéressant aujourd’hui qui expliquait comment activer le décodage matériel de VP9 pour plateforme Skylake (et potentiellement encodage sur Kabylake) : https://gist.github.com/Brainiarc7/24de2edef08866c304080504877239a3 Vu que j’utilise pas mal VP9 au lieu de H.264, et que l’absence de décodage matériel sous Linux me mettait en rogne, je me suis attelé à la compilation selon les instructions données. Et donc voilà pour vous : le Intel Hybrid driver, disponible sur mon COPR : https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/eclipseo/libva-intel-hybrid-driver/

C’est pas mal COPR quand même pour tester des trucs.

Mais j’ai voulu l’upstreamer dans la distribution, et du coup, le 30 août 2017 :

Petite mise à jour: J’ai été sponsorisé et je suis donc maintenant un empaqueteur libva-intel-hybrid-driver est dans updates-testing de F26 et bientôt dans stable. À utiliser conjointement avec libva-intel-driver de RPMFusion pour bénéficier de l’accélération de VP9.

Les premiers mois ensuite je fais pas mal de revues de paquets, on avait un énorme backlog, plusieurs milliers. Si j’en crois bugzilla :

Product: Fedora

Classification: Fedora

Component: Package Review

Assignee:

[email protected]

Showing 1 to 20 of 4,803 entries

J’ai fait plus de 4,800 revues de paquets pour Fedora.

En parallèle à cette époque, je traine un peu sur les forums, Reddit, je regarde ce que les gens souhaitent que l’on peut empaqueter.

Et du coup je me retrouve avec plein de paquets à gérer.

- Qu’est-ce qui fait que tu es venu sur Fedora et que tu y es resté ?

Comme expliqué plus haut, il me fallait une distribution plus à jour que Debian, avec une communauté, facile d’utilisation. Ce qui est bien aussi avec Fedora, c’est qu’on teste assez rapidement des nouvelles technologies, PulseAudio, PipeWire par exemple me viennent à l’esprit. Mais on a souvent des Change Requests pour tester le bleeding edge, ce qui est cool.

- Pourquoi contribuer à Fedora en particulier ? Contribues-tu à d’autres Logiciels Libres ? Si oui, lesquels et comment ?

Alors Fedora en particulier, c’est le hasard de mon choix de distribution, c’est parce que je l’utilise que je veux l’améliorer.

J’ai précédemment contribué à GNOME en tant que traducteur.

Ensuite pour les besoins du packaging, j’envoie des patchs à tout un tas de projets divers et variés pour corriger des bugs. J’ai passé mes 15 jours de vacances débout mais à patcher 15/20 programmes pour FFmpeg 7.0.

- Utilises-tu Fedora dans un contexte professionnel ? Et pourquoi ?

Non. Tous les métiers où je suis passé sont Microsoft only, Office 365, Active Directory, Hyper V. J’ai fait un petit stage dans une boite qui développait un logiciel pour les écoles tournant sous Linux, mais j’ai du y mettre court car ça ne correspondait pas à ce je devais faire durant mon stage (je faisais du bêta testing du-dit logiciel au lieu de ce qui était prévu).

Mon employeur actuel, ou tout du moins le client de mon employeur actuel pour lequel nous travaillons (ESN oblige), a apparemment débarqué une personne qui a trop parlé de Linux pendant son passage au siège. Donc ce n’est pas prévu. Les seules VM Linux qu’ils ont font tourner Prometheus.

- Est-ce que tes contributions à Fedora sont un atout direct ou indirect dans ta vie professionnelle ? Si oui, de quelle façon ?

Pas à ma connaissance. Peut-être dans le futur si je trouve une boîte qui fait plus de Linux.

- Tu es membre des équipes Go SIG et Rust SIG, peux-tu nous expliquer leur rôle et ce que tu y fais ? Participer à deux groupes de travail n’est pas si courant, pourquoi tu participes aux deux ?

- Ces deux langages sont modernes et ont des communautés très dynamiques, quels sont les défis que tu rencontres avec eux pour les inclure dans le Projet Fedora ?

- Ils ont aussi des infrastructures propres pour la compilation, ce qui les distingue de Python et Perl d’une part, mais aussi de C ou C++ d’autre part, penses-tu que c’est un obstacle ?

Alors oui, j’ai un peu de mal à y contribuer ces derniers temps, j’ai dû mettre mes contributions en pause.

Pour Go ça a commencé avec rclone ou micro, je ne sais plus. Go est statically linked, mais la politique de Fedora est de ne pas bundler les bibliothèques. Donc il faut empaqueter toutes les dépendances.

Pour micro, j’ai dû empaqueter des dizaines de dépendances, certaines cycliques bien sûr. À l’époque avec quelques personnes on décide de se synchroniser et monter un SIG pour pouvoir mettre à jour les paquets plus facilement.

C’est toujours un gros bazar néanmoins, je n’ai pas trop le temps de mettre à jour, il y a des milliers de paquets. On utilise des outils écrits par Nicolas Mailhot qui fonctionnent avec GOPATH, alors que Go est passé avec un système de modules (go mod), mais on a perdu notre développeur de macros (Nicolas donc), donc pour l’instant on survit. Les interdépendances de paquets sont sans fin et c’est un problème pour mettre un logiciel à jour.

Rust, j’ai voulu empaqueter quelques outils en ligne de commande, j’ai été ajouté au SIG, c’est un problème similaire, même si on a pas autant de dépendances cycliques. Il y a toujours beaucoup de paquets interdépendants comme Go : tu en mets un à jour et tu as toutes les chaînes de dépendances à mettre à jour.

Au moins ils utilisent Semver. Chez Go, Semver c’est plus récent, avant tu étais content si tu avais un numéro de version et pas un hash de commit à empaqueter. Du coup si l’API change et que tu mets à jour, tu peux casser plein d’autres paquets.

Oui c’est un gros gros obstacle.

- Quelle valeur ajoutée de les fournir plutôt que de les importer soi-même en tant qu’utilisateur ? N’est-ce pas trop difficile de suivre le rythme de publication de Rust en particulier ?

Alors Rust, je ne suis pas attentivement. Mais le but n’est absolument pas que les utilisateurs les installent eux-mêmes. Si tu développes en Go ou en Rust tu n’installes pas les bibliothèques Go ou Rust de Fedora, leur seule utilité pour nous est de compiler le binaire final, sans qu’il y ait des failles de sécurité à cause des bibliothèques pas à jour, qui lui sera installé par l’utilisateur.

- Si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans la distribution Fedora ou dans sa manière de fonctionner, qu’est-ce que ce serait ?

On a besoin de plus de contributeurs et contributrices.

Un wiki aussi bien que celui d’ArchLinux.

On a besoin d’une forge plus complète. J’aimerais bien qu’on mette Bugzilla de côté pour Fedora et intégrer les rapports de bug à la Forge. Mais je me doute que Redhat veut garder Bugzilla, et il est très intégré à l’infra.

Le système d’emboarding des nouveaux contributeurs et contributrices n’est pas au point pour le packaging. Pas assez de gens font des revues, j’en ai fait plusieurs milliers, mais je n’ai plus le temps. On en a 500 dans le backlog.

Pour être sponsorisé, il faut qu’on puisse suivre les nouveaux contributeurs et contributrices et les aider à faire des revues. On n’a pas assez de bras pour ça, ce qui les décourage.

Et un Spin KDE Plasma mis au même niveau que Workstation avec GNOME.

- À l’inverse, est-ce qu’il y a quelque chose que tu souhaiterais conserver à tout prix dans la distribution ou le projet en lui-même ?

Le bleeding edge, tester les nouvelles technologies. Matthew Miller a fait des vagues récemment en parlant d’A.I. mais il faut qu’on s’y plonge aussi pour ne pas être à la ramasse.

Le système de vote et de discussion sur les Changes Requests. L’aspect communautaire.

COPR / Koji.

RPM. Je sais que le projet pense que Silverblue, les systèmes immuables c’est le futur, avec Flatpak, etc. Mais pour moi, c’est trop restrictif parfois. Je préfère un fichier SPEC.

- Que penses-tu de la communauté Fedora-fr que ce soit son évolution et sa situation actuelle ? Qu’est-ce que tu améliorerais si tu en avais la possibilité ?

Malheureusement je ne participe pas trop à la communauté Fedora, et encore moins Fedora-fr. Mes visites sur le forum ont été très peu nombreuses au fil des années. Et de manière générale, je ne suis pas très intéressé par l’internet franco-français.

Je suis incapable de citer les personnalités de l’Internet français, Youtubers, Twitter et autres leaders d’opinion, de la toile française des deux dernières décennies. Je sais qu’il y a Nick de The Linux Experiment qui est Brestois, ou Adrien LinuxTricks, mais à part ça je ne connais pas grand monde.

Concernant Fedora-fr, et Fedora en général, il faudrait plus d’évangélisation, et pas seulement aux rencontres linux-linuxiennes des JdLL de Lyon. Il faudrait aller dans les endroits où on ne va pas assez. Les écoles ? Fac ? Les associations d’ordinateurs usagés ? D’aides aux personnes en difficulté ? Je ne sais pas, je n’ai pas la réponse, je ne suis pas un bon communicant.

Néanmoins, on a une carte à jouer avec Microsoft qui se tire une balle dans le pied : pubs dans le Menu Démarrer, capture d’écran de ton écran pour analyse de tes données, fin du support de Windows 10 en octobre 2025… Bien sûr, la majorité des gens ne sont pas informés ou s’en contrefichent, et cela ne va pas les faire passer à Linux pour autant, mais peut-être qu’une poignée vont se poser des questions. Le Steam Deck aident aussi, même s’il est sous Arch.

- Quelque chose à ajouter ?

Fedora avec Plasma 6 est la meilleure.

- Merci Robert-André pour ta contribution !

Conclusion

Nous espérons que cet entretien vous a permis d’en découvrir un peu plus sur l’empaquetage de Fedora.

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez participer au Projet Fedora ou Fedora-fr, ou simplement l’utiliser et l’installer sur votre machine, n’hésitez pas à en discuter avec nous en commentaire ou sur le forum Fedora-fr.

Prochain entretien avec Johan Cwiklinski, ancien contributeur de Fedora-fr.org et actuel mainteneur du logiciel de gestion Galette.

– Source : https://linuxfr.org/news/20-ans-de-fedora-fr-sixieme-entretien-avec-robert-andre-mauchin-empaqueteur-rpm-go-et-rust